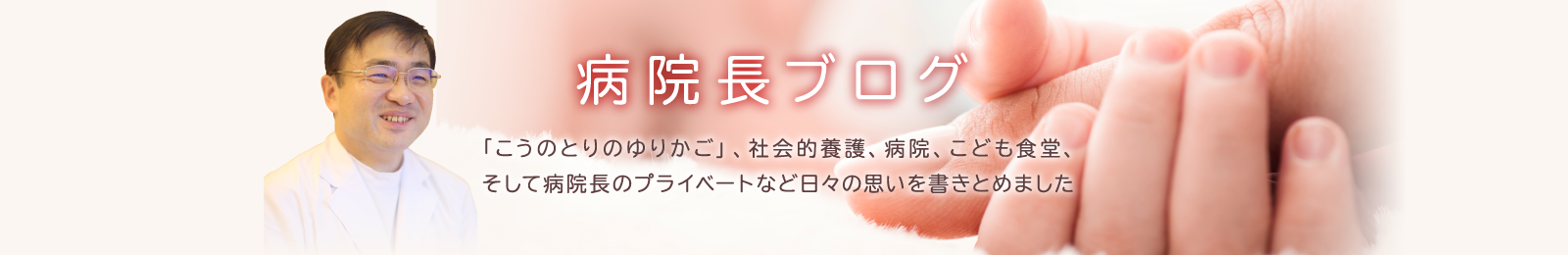

二重扉

賛育会病院が運営する赤ちゃんポスト(ベビーバスケット)では赤ちゃんを預け入れるバスケットにたどり着くには2つの扉を開けなければいけません。

こちらが動画になります。

https://www.youtube.com/watch?v=ANT5oAlF9hs&t=16s

公道に面しているのが第一の扉です。

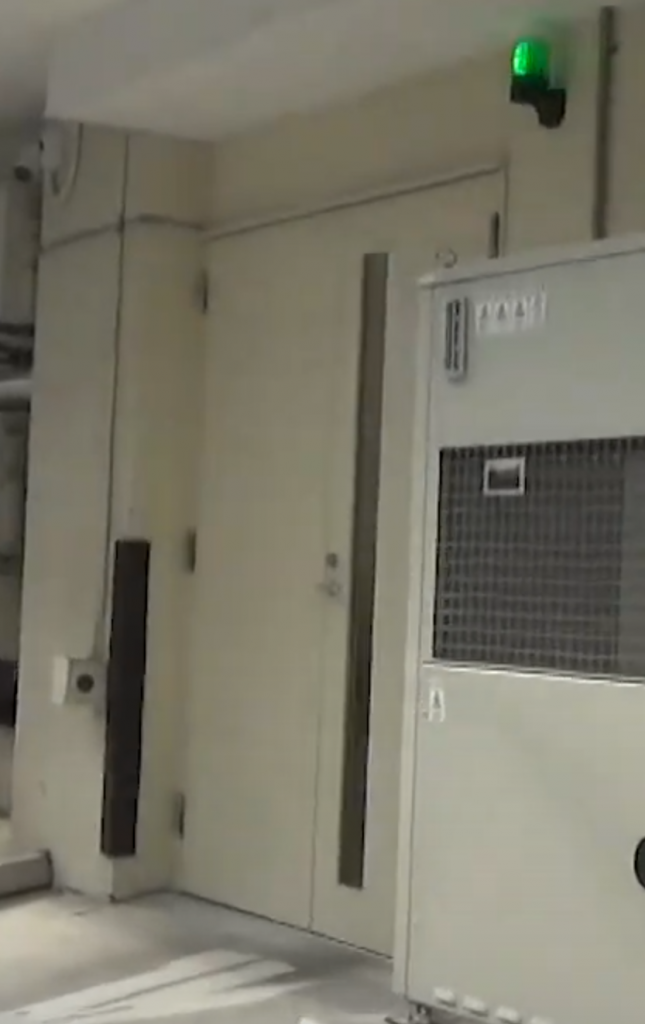

第二の扉は屋内に入って左手にあるようです。

この扉を開けて中に進むとベビーバスケットがあります。

病院職員と会うことになる

問題なのは、この構造では赤ちゃんの預け入れをした人は賛育会病院職員と接触しなければいけないことです。令和7年3月31日のベビーバスケット開設時に各報道機関が伝えた情報によれば、ベビーバスケットに赤ちゃんが預けられると1分以内に病院職員が駆けつけることになっています。恐らく第一のドアが開けられると職員にアラームが届く仕組みでしょう。

初めてベビーバスケットの建物に入る人が二つの扉を開けて奥に進み、さらに赤ちゃんをバスケットの中に入れブラケットをかぶせれば、それだけで1分は経過します。1分以内に屋外に出ることは極めて困難です。訪れた女性はほぼ間違いなく病院職員と接触することになります。

賛育会のベビーバスケットは赤ちゃんポストではない

このような赤ちゃんの委託方法は「赤ちゃんポスト」ではなく「対面の預け入れ」と呼ばれるものです。それが実在するのがドイツです。ドイツには赤ちゃんの保護を目的とした2つのシステムが存在します。

赤ちゃんポスト:匿名を求める親がベビーボックスの扉を開いて赤ちゃんを中に入れ預ける。預け入れの後に速やかに立ち去れば誰とも接触することはない。

対面の預け入れ:匿名を求める親が相談機関や医療機関などを訪れ、そこの職員に赤ちゃんを直接手渡す。匿名が前提ではあるものの、職員と面会することが前提となる。

2つの違いは赤ちゃんを預け入れる際に施設職員と接触しなければならないかどうかです。孤立妊産婦の心理を考える時に、この点が重要になります。それを浮き彫りにするのがアメリカの赤ちゃんポストです。

あえてアメリカで赤ちゃんポストができたのは…

アメリカには「安全な避難所法」(Safe Haven Law)と呼ばれる法律があります。自ら赤ちゃんを育てられない親が病院や消防署、警察署に行って、そこの職員に赤ちゃんを託せば、親が匿名であっても罪に問われず預け入れを許されるという法律です。

病院、消防署、警察のどれかは近場にありますからアクセスしやすく孤立した産婦さんには大きな助けになります。ところが、このシステムでは受け皿として不十分との指摘もあります。2015年3月にAFP通信は次の様に報じています。

「赤ちゃんポスト」導入法案を策定したケーシー・コックス州下院議員(共和党)は、セーフヘイブン法を知らない上、「対面式で子供を預けなければならないことに対する強い不安から、さまざまな問題を抱えた親たちが同法の活用を拒む原因となっている可能性がある」と指摘する。

私も「ゆりかご」18年の経験からこれに同意します。赤ちゃんを抱えた自らの姿を職員に見せるわけにはいかないと極度に恐れる女性がいるのも現実です。当院は内密出産も運営していますが、姿さえ見せることを拒む女性には内密出産は選択肢となりません。

「安全な避難所法」、つまり対面式の預け入れでは十分な対応をできないことから、アメリカでは2016年に赤ちゃんポストが創設されました。

第二の扉の意味

改めて東京のベビーバスケットを考えてみます。

慈恵病院の「ゆりかご」の扉は建物の外に向いています。

赤ちゃんを預け入れた後に立ち去ることができます。

ベビーバスケットの場合、第二の扉を開けた、さらにその先にバスケットがあります。

人目につかないようにするために第一の扉の存在はやむを得ないとしても、第二の扉を開ければ直ちに赤ちゃんを置ける構造にすれば病院職員と接触する可能性は低くなります。

イメージとしては下のような感じです。

女性を確保する意図

しかし、なぜ賛育会病院はベビーバスケットをこのような構造にしたのかが疑問です。世界的に見ても赤ちゃんポストの扉は屋外に向けて設置されているのが一般的です。Googleストリートビューによれば、この場所は元々物品の搬入出口だったようです。

ここに壁を設置した形になっていますが、内部は間仕切りのない一つの部屋ですので、ほぼフリーハンドで構造を決められたはずです。

私は赤ちゃんの預け入れ者を確保するのを意図して、このような構造にしつらえているのではないかと思います。確保した後に説得して身元を明かさせたり、自分で育てさせたりするためです。

基本的には説得を行わない

実親さんが身元を明かしたり翻意して自分で育てたりすることは一見良さそうに見えます。ところが現実には美しい物語になる訳ではありません。私たちの経験では、実親さんが身元を明かしたものの頑なに戸籍に入れることを拒んだ結果、赤ちゃんの戸籍が作れず養育先が決まらなかった事例がありました。また「こうのとりのゆりかご」(赤ちゃんポスト)では、2024年3月までの17年間179事例のうち2事例で虐待死が発生しました。いずれも実親さんが赤ちゃんを預けた後に翻意して自ら育てたケースです。

意外に思われるかもしれませんが、実親さんの身元が分からない赤ちゃんの方が速やかに養親さんなど家庭に入ることができ、平和な人生を送っています。それでは出自を知る権利を損なっていると批判する声があるかもしれません。しかし実親さんの泣き叫ぶ声を聞きながら育つ人生より、穏やかで笑い声の絶えない家庭で育つ方が幸福度が高いと思います。

私たちは過去の苦い経験から、赤ちゃんを預け入れに来た女性を引き留めたり説得したりすることを行っていません。

信用が低下する

赤ちゃんポストや内密出産は実母さんの匿名性を保証するのが前提です。それを求めて女性たちは病院を訪れます。それを覆すのは、女性側からすれば「だまし討ち」に等しいことです。「赤ちゃんポストを頼っても、結局身元がばれる」という情報がネットを通じて広まれば、孤立した母子にとって最後の砦である赤ちゃんポストが信用を失い機能しなくなります。

賛育会病院のコンセプト

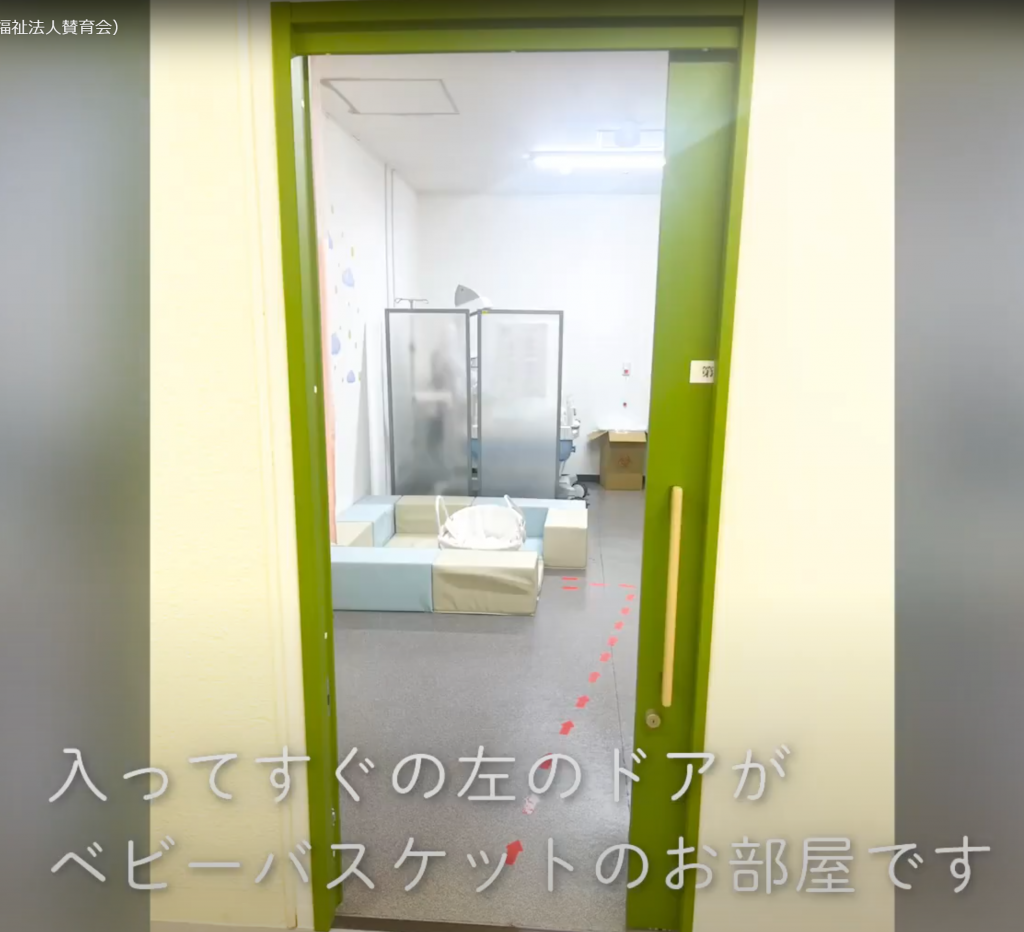

賛育会病院の運営方針は慈恵病院とは明らかに異なりますし、世界的に見ても特異と言えます。先のブログで挙げましたが、有料内密出産やあからさまな監視カメラなどは理解に苦しみます。

一連の対応状況から感じるのは、「母親に責任を取らせる」というコンセプトです。赤ちゃんのことは守るが母親には責任を取ってもらうという雰囲気を感じます。しかし実際にはその母親を大事にしなければ赤ちゃんを守ることはできないのです。私たちはそれを18年間の経験から学びました。

賛育会病院での開設から1ヶ月が経ちましたが、私たちに寄せられる女性たちの声から東京での対応が私の想像以上に厳しいものであることが分かり始めました。当該女性だけではなく、当院や世間がイメージしているシステムとは異なるものです。

賛育会病院を頼る女性たちへ

ベビーバスケットに赤ちゃんを預ければ、病院の職員が1分以内に駆けつけてあなたと接触するでしょう。病院職員があなたに何も求めずあなたを帰してくれれば問題ありません。あなたに自らの意志で病院職員に伝えたいことがあるのなら、ベビーバスケットに留まって伝えてください。

しかしあなたの意志に反することがあれば断ってください。病院職員があなたを引き留めたり、様々な質問や説得を行ったりするかもしれません。しかしあなたがしゃべりたくないことはしゃべらなくても良いですし、立ち去っても構いません。それが赤ちゃんポストです。

ベビーバスケット、つまり赤ちゃんポストは匿名で赤ちゃんを預かってくれるシステムのことです。それを保証しないのは約束違反です。もしも困った時には熊本の慈恵病院に相談して下さい。