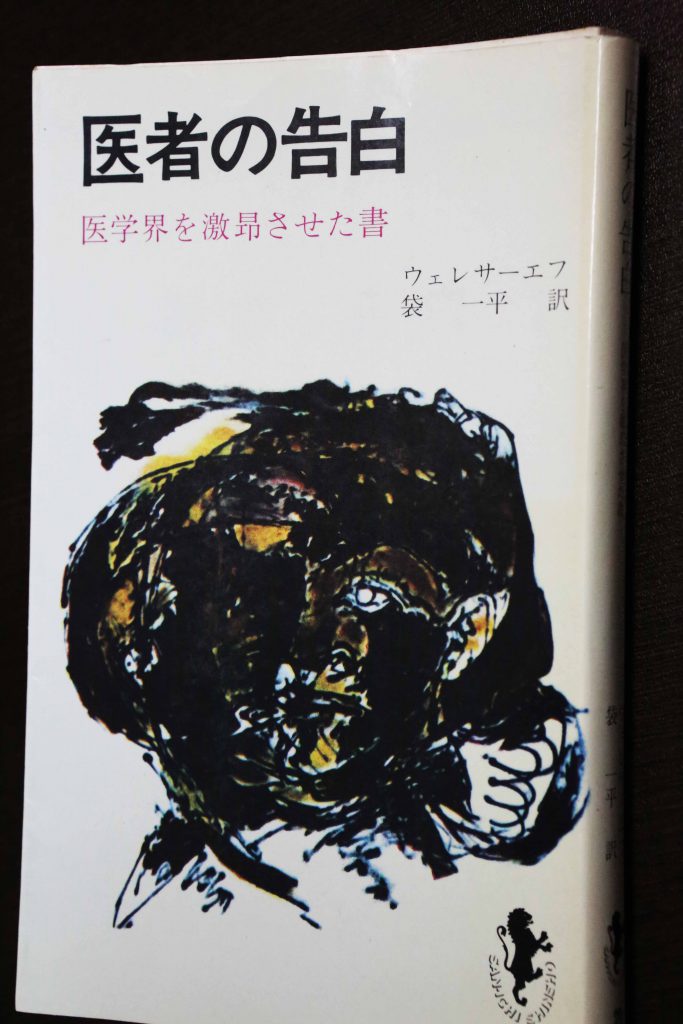

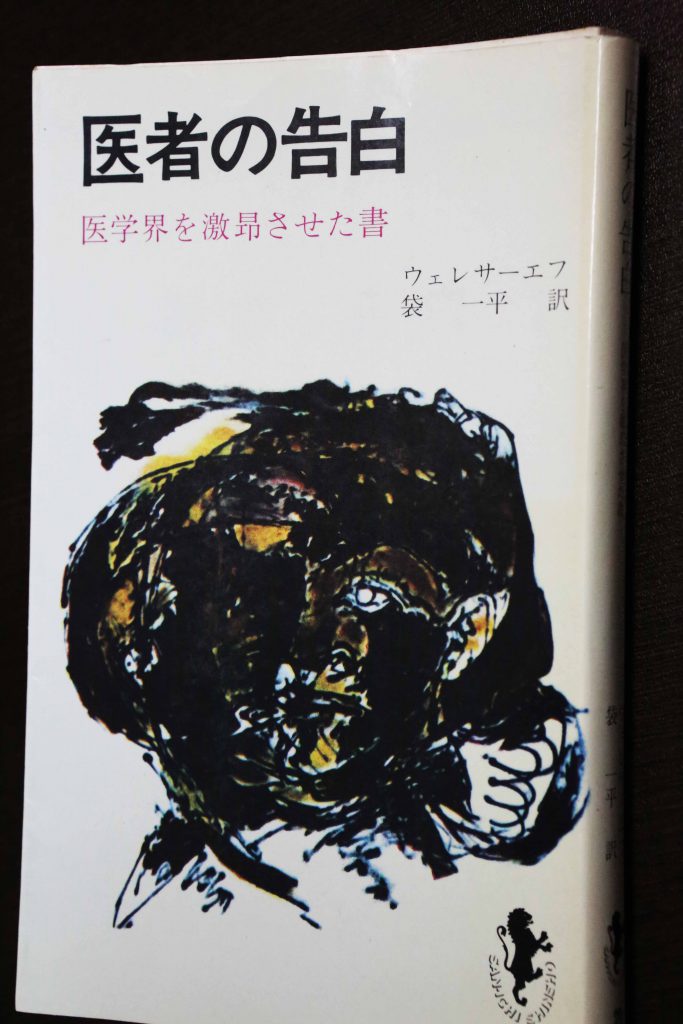

私が大学生の頃に読んだ本です。

私が大学生の頃に読んだ本です。

この中の一節、分娩のシーンを思い出しましたので抜き出してみました。

医学生が初めて分娩に立ち会った時の体験を描いています。

(漢字・ひらがなの表現は原文のままです)

私がはじめて出産に立ちあったときのことを、いま、まるで今日のできごとのようにはっきりと思いだす。

産婦は郵便局員の若い妻で、二度目の出産であった。彼女はあおむけに横たわり、ふくれあがった腹をむき出しにし、がっくりと両手をたれ、ひたいには大つぶの汗が流れていた。陣痛が襲ってくると、膝を弓のようにまげ、歯をくいしばってうなり声をだすまいと骨折ったが、しかしどうしても、うならないわけにはいかなかった。

「まァ、まァ、奥さん、もうすこしのしんぼうですよ、ね!」平気な落ちつきはらった調子で担当医は産婦をなだめた。

夜は無限に長かった。産婦はもうがまんしていなかった。泣声をあげ、身をふるわし、指をおりまげて、病院中にひびきわたるほどにうなりたてた。そのうなり声は廊下をしんどうさせて、それからどこか遠くの天井の方に消えていった。

ある特別に強かった陣痛のあとで、産婦は担当医の手をしっかりつかみ、ぐったりとした蒼白なおももちで、痛ましい祈るようなまなざしを彼に向けた。

「先生、どうぞおっしゃって下さい、私、死ぬんじゃないでしょうか?」彼女は苦悩をこめてたずねた。

中略

ようやく、その夜おそくなってから、出産は終わりにちかづいた。まず小さな頭があわられた。産婦の全身は、自分から子供を押しだそうとする必死の努力でひきつった。赤児はついにでた。左がわの首すじに大きな血まじりの瘤をもち、ぶかっこうな長い頭蓋をもってこの世にでた。

産婦はウトウトねむりにおちた。

「なに、かるいお産さ、だからかくべつの興味もありゃしないよ、」と担当医はいった。

これがなんのかわったところもない≪ふつうの≫ことであった!……しかも問題は≪文明≫が出産を一そう困難なものとした、という点にあるのではない。女性はつねにひじょうな苦悩をもってお産をするものである。すでに古代の民が、この不可思議なことにおどろきの眼をみはり、これを神の呪としてしか解しゃくすることができなかったではないか。

1900年に発表された作品ですので、当時の医療状況と現在はずいぶん異なりますが、分娩については大きく変わらないかもしれません。

陣痛の痛みを「自然のもの、当たり前のもの」と考える人は多いと思いますが、トラウマになるほど辛い思いをしながら出産する女性もいます。